—从高胜雨教授辽西写生系列作品论山水画的「观物」与「图真」

作者:李都灵

由清华美术学院高研班导师高胜雨教授带队所进行的辽西地区的写生实践,是继其从教四十年间数十次实地写生考察之后的又一次集艺术创作与教学实践于一体的重大学术成果,其将传统笔墨与文人意蕴融于现代意识和时代风貌中,开创出既具备强烈传统文人画气息同时又兼具开拓性和创新形态的艺术风格,使之成为当代中国山水画写生中极具代表性的经典个案。

本次写生主要由高胜雨先生带队,围绕地处辽西地区的建平、喀左、凌源三地进行考察采风,该地位于燕山余脉,地控辽蒙冀,是华北、东北与蒙东交界的核心地带,山峦迭起,陂陀交错,赤土绵延,沙岭广布为其主要特点,此次写生,高胜雨以传统浅绛山水画的形式,围绕辽西地区突出的地貌特征进行了酣畅淋漓的发挥与创作,堪称当代中国传统写意山水运用于写生实践的一次积极有益的探索。本文以此次辽西写生实践成果为例,从中国画体系中“观物”与“图真”的角度对其中的创作过程及其最终形成的视觉形态进行论述,以期在一定程度上对当代中国山水画写生如何在新的时代中重构自身的文化传统并建立相对应的视觉审美体验等问题进行回应。

“写生”一词首倡于唐末五代时期,最初为中国花鸟画专门的创作形式之一,“写”训为“倾吐”,“写生”即取其“写物之生意”之义,强调直面鲜活的生命进行描绘,俾使画家捕捉到富于“生命力”且充满“现时性”的素材进行创作,从而历练画家的写实能力和对客观物象的提炼能力。随着中国画历史发展的嬗变及文化语境的沿革,“写生”一词已广泛浸流于山水、人物等各科绘画之中。然而,自近现代“西风东渐”以来,整个中国社会发生剧变,中国传统文化血脉经历了前所未有的冲击,国民的文化心理和审美价值判断也随之发生延异。而伴随着社会文化语境的变迁,“写生”作为一种绘画学习与创作的手段,成为沟通中西两大艺术壁垒的缓冲区:无论是二十世纪以来主张以西画改造国画以冀凸显中国画现代性的激进派;还是主张回溯两宋借院体写实绘画的视觉文化资源以重塑中国画民族性的改良派;抑或是主张“折中中西,融汇古今”欲将中西绘画合冶于一炉以彰中国画开放性的折中派,都一度将改良的目光交汇在“写生”这一方案上,“写生”作为一种艺术手段遂被置于中国画向现代转型迈进的前沿地带,成为上世纪中国画转型时期各阵营竞相讨论的重要文化策略之一,正如陈师曾说的那样,“写生遂成了改造中国画的共识与方案”并被赋予了极大的价值期待。

至上世纪末,“写生”已成为主流美术院校学术研究和教学与美术创作实践的必不可少的研究课题。而在中国画的创作实践方面,“写生”却存在诸多方法论层面的分歧,比如,是照搬西方风景写生的方式,以一固定视角运用透视法则采取照相取景方式如实地再现自然,还是沿用以传统纪游式为主的游观写生;是用意象水墨以承载抽象的人文精神,还是强调形体关系以期表现具象的客观存在;是视觉主导型还是心境主导型等…而这些分歧在很大程度上仍延续了上世纪中叶中西绘画及新旧两大阵营间的诸多争端,中国画写生方面的探索也正是沿此民族性与现代性这两条交互运行的轨道而踟蹰行进。

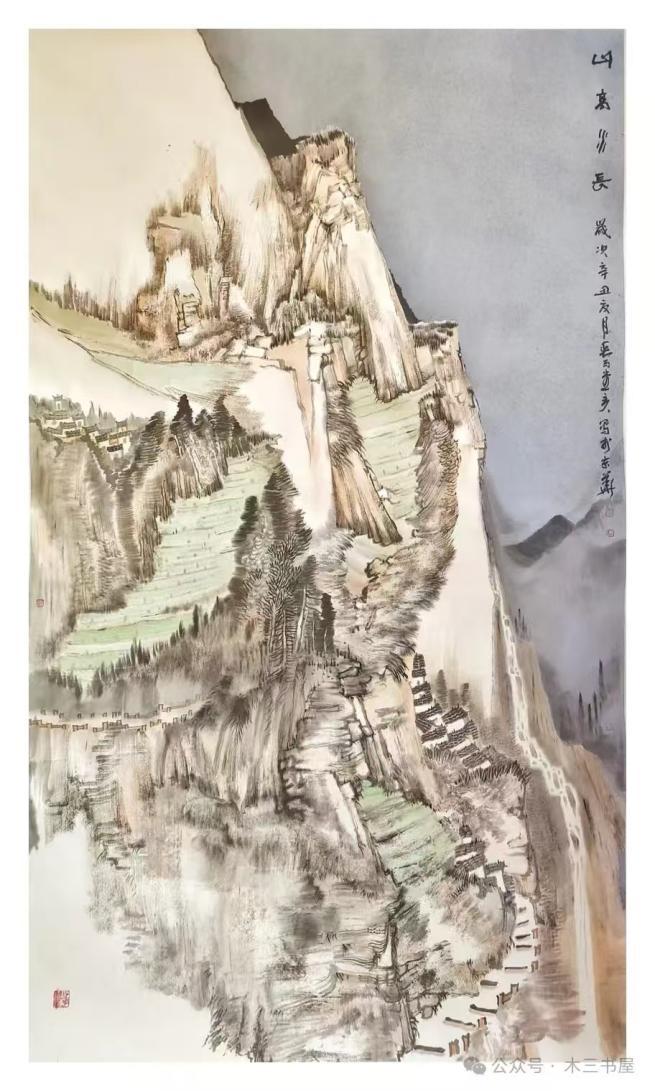

从人文历史的生成角度来看,千百年来中国画家群体与文人士大夫群体所共同建构的传统笔墨程式,不仅是一套完整的语言表现系统,同时自身也构成具有厚重的历史文化资源的传承谱系,这套体系一经形成,在面对不同历史时期的过渡及文化语境转变时,便呈现出相当坚固和稳定的生命结构;而如果从艺术本位的视觉文化发展来看,每个时代都需要被赋予一套全新的语言形态来昭示着其时独有的审美文化需求。因此,传统绘画语言中凝结的人文精神形态,需要不断寻求新的诠释与表述模式,现实生活与自然中鲜活而具体的物象种种,便为这种语言的转化提供了不竭的第一手视觉形式资源,所以,高胜雨认为,写生尤其是当代山水画写生,其核心问题就是如何将传统笔墨的语言形态与自然物象的生命形态进行转化与提炼,从高胜雨的写生系列作品中我们不难看出他在这方面做出的努力及成就:一方面他有着扎实的传统笔墨根底,而另一方面,他又能达到“自我作古”后的“与古为新”,笔笔是古而笔笔不是古,将“古”与“新”融为一体,形成有着自己独到审美品格的绘画形态,两者统一并贯穿在他的写生中。在他的写生作品中,既有传统文人画浑朴苍茫的笔墨和空灵澹远的意境,同时能将现实山水中林泉幽深,缅渺野逸的宏阔气象彰显得淋漓尽致,使人望之即有登临之感,在最大限度上为我们呈现出了传统笔墨在新的历史时期面对现实自然环境下所展现出的巨大可供发展与挖掘的空间和不竭的人文生命力(图 1)。

图 1 高胜雨 山高水长 纸本设色

在高胜雨看来,就中国画本体语境而言,想要全面地把握“写生”,并使之更好地服务于艺术创作,就不能将“写生”孤立地视为对客观物象忠实地描摹和单纯写实造型能力的训练。当代美术学者面对写生作品时所普遍存在的问题是,将写生等同于其他艺术创作那样,重视对其实践的最终成果进行分析与品评,每每忽略了写生系列作品的生成过程。有过写生经历的艺术工作者能够认识到,写生的过程充满了复杂性和不可预见性,其中,人地关系,艺术家个人的艺术功底和视觉经验基础及写生过程中自然环境阴晴雨雪的瞬息变化,都会给写生和创作的风格与品质增添诸多偶发性和不可逆的表现效果,写生也正是裹挟在这诸般主客观因素相互作用下而进行着的艺术生产过程,且中国山水画的写生与西方风景写生相比,又有东方所独具的审美理想及文化心理等特殊性,如欲考察写生作品图式、语言及风格的对应的生产过程,则仍需以艺术家主体为本位,对其从搜集素材、取景、立意及个人审美倾向,到创作时的关注的对象、笔墨的运用与意象的提炼等方面的探究是必不可少的,高胜雨将之总结为“观察方法、思维方法和表现方法”,而写生的目的恰恰是要将三者整合为一体从而服务并直接转换为“创作”,故而不应孤立地将写生当做某一特定的绘画形式来看待。

当然,在写生中艺术家存在的个体差异性使以上诸方面细节不能也不必一一展开加以详述,但我们仍可从传统中国画视域下的两方面加以归纳和把握,即“观物”与“图真”。所谓“观物”,是中国山水画创作准备阶段所必不可少的对客体物象的观察和体验以及艺术主体情绪蕴养的过程,同时又是中国传统哲学概念。所谓“观”,与通常所谓的“看”不同,在中国文化语境里,“看”多为停留在物质形态表层,而“观”则更多关注物象背后的精神品质,如“采诗观风”“观国之光”“观世”等,所观的对象往往指向抽象概念,《易·观卦》对“观”字做了最早而又详尽的文化定义,“观卦”中,上为“巽”象征风,下卦“坤”以象大地,有风行地上之义,而《序卦传》“物大然后可观”进一步明确了“观”的宏观性,又说“中正以观天下”“观天之神道而四时不忒。圣人以神道设教”,诠释了其所“观”之“物”的内容是宏大的“道”,而“观”的意义则是“以道莅天下”,这些定义通常被后世文化学者引用,并以之作为“观”的文化本位,如宋儒的“观万物自得意”及清人如冠九的“澄观一心而腾踔万物”等等,均以此为张本。这一点在中国早期画论当中已可见一斑,如《宋书》中载宗炳曾有“老病俱至,名山恐难遍游,惟当澄怀观道,卧以游之”之言,而宗炳在其《画山水序》中“圣人含道应物,贤者澄怀味象”“圣人以神法道而贤者通;山水以形媚道而仁者乐”等语也进一步对此做了印证,近现代美术史学家俞剑华在评此段文字时曾表示“案山水画,实以少文(宗炳)开其端绪…卧游之趣,所由独有千古也!”,作为中国山水画理论自觉的第一部著作,宗炳的“观”可以视为传统哲学视域下的“观”在中国画上的延伸和投射,同时在一定程度上规定了中国画的视物方式与其他画种的本质区别,即画家不再单纯的依赖自己眼睛这一单感官来认识物象,而是将全部身体官能调动起来,让精神与感官同时参与捕捉物象——与单纯的“看”与“观察”所不同的是,“观物”的最终目的绝非单向性地指向物质世界本身,和仅停留在对事物表层物理形态的分析与研究,也并非如一些现代主义画家将审美视作纯粹心理在客观世界刺激下所产生的种种反应的结果,加以纯形式的呈现与表达,而是将自身置于与客观万物共同构成为一整体的位置,以“遗世而独立”般的“第三者”的眼光,如观看客观世界那样观看自身与万物所组成的这个整体,也即古人所谓“独与天地精神往来”,从而唤起艺术创作主体生命对这个“整体”的感知,这种感知便是艺术家写生与创作最直接的驱动力。唐代学者符载记述同时期大画家张璪的创作过程时,称其“物在灵府,不在耳目”,便是如实地对张氏由“观物”进而达到“循耳目以内通”的境界的表述。将这种提供并支持观察者感受最强烈、最突出的几组相关联的物象从纷繁复杂的客体世界中抽离出来,正是“观物”的另一个方面,即“取象”。与西方绘画的“抽象”不同,西方绘画中的“抽象”大多意在打破原有物质形式存在的逻辑关系,将单纯的形式抽离物象本身进行画面重组,而中国山水画的“取象”则是在保留原有物象形态间的逻辑基础之上,将物质形态进行概括提炼的过程,也使得“观物”既具备精神层面的宏观性,又兼备客观层面的具象性,二者统一于“观”,作用于“物”。

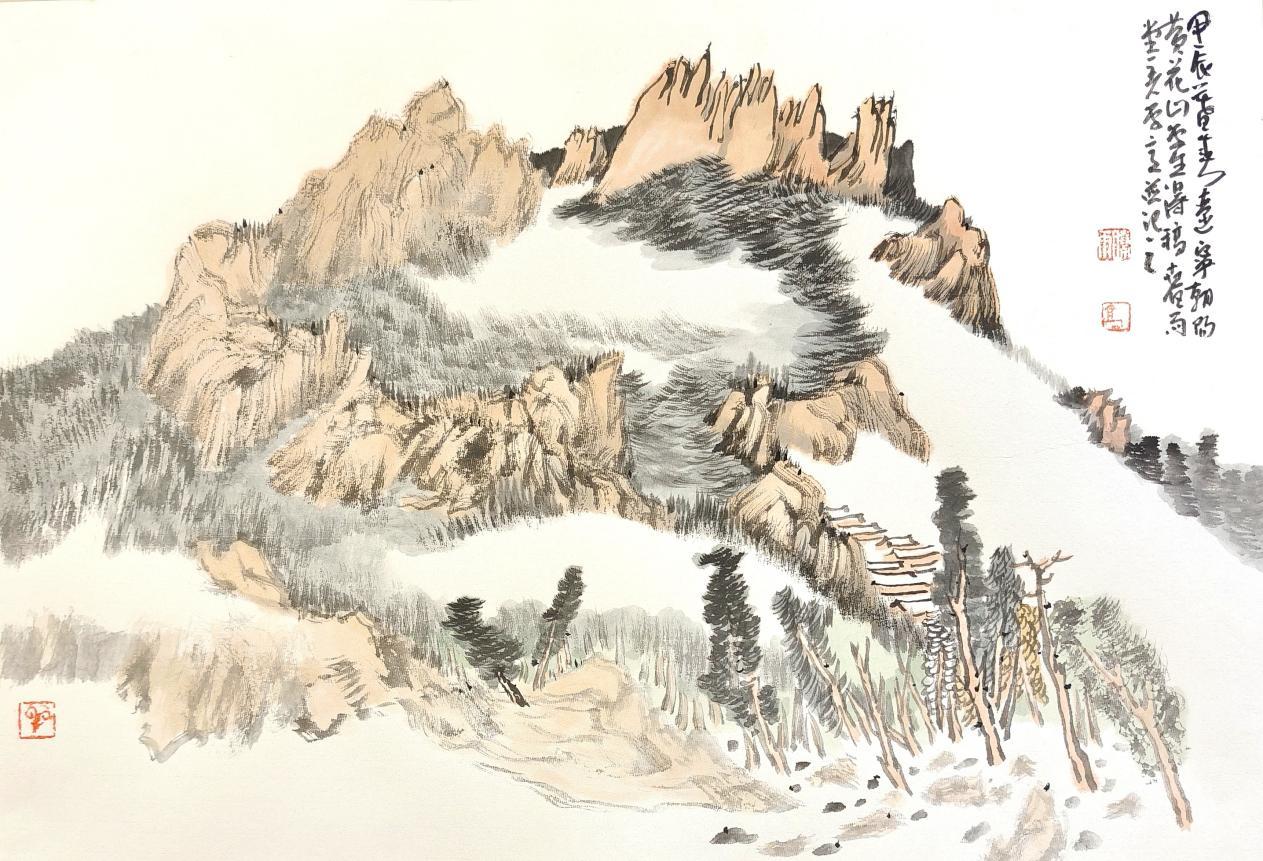

图 2 高胜雨 淡抹千峰 纸本设色

高胜雨先生的写生山水画与众不同之处首先就是将传统“观物”的概念具体的应用到山水实境的写生与创作中,同时融入了现代构成元素,使传统的笔墨语言生发出新的视觉空间,对于“观物”,高胜雨有着自己独到的理解,他强调,写生取象于天地,取法于自然,自身首先需建立“山水大观”意识,所谓“大观”,即是易学思维下“以大观小”的具体表现,在面对自然景物时,山水画家要以“全息视角”的方式与大自然进行对接,如“天眼”一般俯瞰大千,具备“穷天地、全造化”的视野,在面对客观物象时,不仅止于某一物象具体生长形态,还需深入体会众多物象形态间所构成的全域性关系,并将从中获得的整体感观再分别注入到对各个具体景物的如实观照中来,这种“观物”的“角度”在写生中直接体现为对作品构图形式的处理,高胜雨在论及构图时所说“在山水画中,无论是表现某一局部景象,还是描绘全境山林,都需注意在通幅的构成中保持山水画‘需见天地’的精神特质”,就充分的体现了这一点。写生,尤其是对景写生,由于“山,大物也”的特点,致使置身其中的人,往往易因“一叶障目”而“难窥全豹”,使目光滞留在径直面对的某一突出景物,如山岩石壁的局部或巨木奇石的一端,而忽略了其与山川龙脉的整体关联。当然,山水画写生中的“见天地”或“留天地”并非仅指图式上要保持“天空”和“地脚”的完整,而是在通幅的处理中,突破在定点写生状态观察下视觉单一向度的局限,在二维平面中建构空间的完整性与全息性,将正视、侧视、俯视、仰视及近观与远望等等多重视角切换所提供的视觉体验进行整合,使一隅之景亦可呈通域之变,如十方圆镜,于一室之中遍照大千,由此而投射于画面,即便一边一角,也可延展出整个天地,无论面对的是一丘一壑还是一树一石,甚或是一窠一枝,都同样从中生发出完整的造化消长的生命音讯来,并折射出艺术家全部的哲思与审美体验(图 2)。

在具体的写生过程中,艺术家所秉持的“观物”方式往往成为决定其最终画面形态的核心元素。在辽西写生期间,高胜雨注意到,由于辽西地区处于内蒙古高原向沿海平原过渡阶梯的分界地带,有着明显的北温带大陆性季风气候,而写生正值春季,此时的朝阳受到蒙古西伯利亚高压干冷气流和辽东南部海洋暖湿气流交替控制影响,日照强烈,虽然阴晴不定,但整体上风干气躁,如在建平境内黄花山地区的写生,虽时近暮春,但行于丘岭沙陀之上,依旧风沙扑面,且植被分布零散,岩间多土石而少云岚,面对这样的实景如继续沿用传统小青绿及文人水墨格式显然无法凸显这里的地貌特征。而完全的依赖写实手法,如现代关东地区一些山水画家普遍流行采取的策略与方法,为强调构成意识从而加强视觉冲击力,大量借鉴平面设计中的元素,运用大块面的矩形剪影分割画面,再运用素描中的处理几何关系的手法,以干笔或焦墨对山石岩层进行塑造。这种图示化的变革固带来了绘画在展厅中的视觉效果,也使得不少参展画家纷纷效仿,但这种绘画形式的主要问题是制作行过强,很大程度上使中国画的水墨韵味和笔墨点画中的人文气息流失殆尽,致使这类作品“可远观”而不可使人“趋近玩味”,虽然在一定程度上满足了展厅效果或迎合了国内某些展览的策展目的,但折射出的却是人文精神与文化内核的失语与无力,作品中民族文化特征与人文性的弱化乃至缺失,也使得作品艺术语言中文化内质的沉淀与深度挖掘的可能几乎为零,最终的艺术价值也随之打上问号。

然而,高胜雨在此幅《黄花山写生》(图 3)作品,在运用浅绛山水技法以赭石为主调兼以渴笔皴擦突出其山石主体的同时,却并没有完全完全延用写实手法描绘眼前所见景象,而是大胆运用画面留白,将辽西地区暑期雨季才会有的烟云境象融入画面,用以虚化山体表面植被覆盖的部分及近景山脚下的乱石杂木,以“润含春雨”笔墨意境,反过来突出了画面主体“干裂秋风”的特征。整体来看虽仍不失辽西早春景象,但却使画面充满烟润的气色。黄花山这一段单一而突兀如静物形态的石壁截景在几处留白的掩映下,遂成为灵动而富于生意的具备完整意义的创作架构。之所以在其作品中能形成这样独到的表现形态,也正是由于其在“观”的层面突破了现场孤立视角的局限,从多维度感受物象整体特征,将不同时间向度、空间向度下的辽西山水形象从平面到纵深、从局部到整体进行把握并整合,从而形成由实境的完整转化为艺术审美性的完整。

图 3 高胜雨 建平黄花山写生 纸本设色 2024.05

如果说“观物”是创作的缘起,那么“图真”便是中国画的终极审美理想,“观物”是“拿来”,“图真”则是“呈现”,是人与物、意与象、心与法相契合的最终艺术形态,关于所谓“图真”,历代论者均有大量诠释,但需要注意的是,图真的“真”并非绘画本位的“真实感”,并非针对实有物象形态的表达而言,这里的“真”更多是中国传统哲学语境中的“真”,是庄子“真者,所以受于天也”的“真”,亦即“图真”一词的缔造者荆浩所谓“物象之源”,“图真”即是以图之形式彰显哲学思境中的“真”,同中国画中的诸多概念一样,“图真”的作用体是艺术主体本身,即人本身,庄子云“有真人而后有真知”,艺术作品能否“图真”,不在于具体的呈现形式和表现手法,而在一方面艺术主体是否对“真”或是说这个“物象之源”有所体认,这是上文“观”的层面;另一方面艺术主体是否有足够的艺术表现能力将其“真”呈现出来,写生恰恰就是将实境观察给艺术主体所带来的真实感与现场感转化为对自然生命本体的演绎,是将形象之“真”升华为意象之“真”、生活之“真”提炼为艺术之“真”的生产过程,这是“图”的层面。既然要“图”,那就需加之以艺术语言的承载与表现。在高胜雨看来,山水画当为天地存真,而其最主要的画面表现形式就是“留白”,中国画作为唯一保留创作载体初始形态作为画面整体空间构成并以之示人的画种,“留白”既是最能承载中国艺术精神的形式语言,又是最能体现艺术主体核心素养的艺术手段,同样,写生想要传递艺术生命之“真”乃至哲学意义上的宇宙精神本体,则因“留白”以其象征阴阳演化的黑白构成关系而呈现出作品整体的生命气息。徐复观说中国画“始终不离现象言本体”,留白的“白”并非如西方抽象主义或形式主义那样纯粹为形式化了的构成元素,而是先天的画面存有伴随着具象形态的不断生成,进而演化为实有的空间形态,如天、地、水、云、风等,由抽象的精神空间生成为具体的意象空间。在高胜雨眼中,白的意义不止如此,它既是“有机的包容了空白本身的存在,也充分阐释了禅宗诸法空相的哲学原理,虽是薄薄一张绢纸,却有着有着承载一切实体存在的生命厚度,它脱离了具象与抽象的纠缠,而是可以虚可以实并借此以创造无限的空间本源”,故而,对于高胜雨而言,山水造境,“造”的过程从另一面来看也是“留”的过程。

然而中国山水画的写生又不同于创作,在创作的过程中,艺术家可以更自由地根据主题的需要搜集素材并整合以往的视觉经验和文化资源,按照自己的审美理想对画面的形式结构进行主观地处理与经营,而写生则不同,在写生状态下,画家需要现场根据第一手素材,在第一时间对眼前的实景进行拣选、加工和提炼,并建立自己审美诉求和表达模式,在这个条件下,“图真”的要求更加考验画家提炼素材和建构画面的综合能力,不仅需要画家对纷繁复杂的实境做出大胆的增删与取舍,更需要画家表现出将建立在现实场域下具体景象的“真”,升华为孕育无限生命空间的宇宙精神生命本体的“真”。山水作为现实场域中的写生表现对象,其自身形态所具有的无限性与丰富性,同画家视觉感知的局限性和的表现语言的有限性之间的矛盾,使留白在山水画写生中的出现成为必然,这种留白并非为仅仅为了省略,而是以留白的语言形式同时构成一种所谓文本中的“召唤结构”,为观看者创造了联想空间,使观看者对这种文本中的“空白”进行主动地填补,作品也会随着观看者们自己的视觉经验和审美理解生成不一样的境象,以不断生成组合的画面意象所蕴涵的多义性彰显自然真实的无限性,从这个意义上说,留白不仅不是省略,更是一种意境的填充。在高胜雨的写生作品中我们可以感受到,他以留白的形式省略众多不必要的芜杂而单调的自然对象,反而取得“以少胜多”“以一代万”的艺术效果。如其《玉女峰》(图 4),大胆的留白处理,突破了宋元以来传统山水固有的以留白替代“水、云、空”的图式形态,和以着笔墨处为实、留白处为虚的表现手法,将实景中大量繁琐而雷同的细节同样以留白的形式进行虚化,黑白渲淡,蕴积绝色的华章;水墨混融,演绎无声的交响,结虚空以造境,立点画而为界,从而达到一种视觉上的简之又简,以呈绝尘无象之美。作品中,“水”“云”“空”打成一片而被整合为一种抽象的空间,既是水、是云、是空,一气贯通;又非水、非云、非空,无迹可寻——贯诸法于无色无尘之表,而状万物于大空大有之中,如天地间氤氲真一之气通幅流布而成化万象。因此,我们可以真切地感受到,在他的写生作品中,“无墨处皆成妙境”,处处呈现出“虚”比“实”更充盈,“空”比“有”更真实的审美格趣。

图 4 高胜雨 玉女峰 纸本设色

“留白”除了在构图中营造种种视觉空间外,同时也贯穿在微观形态的笔墨架构当中,大到云泉岚瀑,小到一树一石一草一木,都要依靠白的填充而成就万象,“太朴一散而法立矣,法于何立,立于一画,一画者,众有之本,万象之根”,石涛所谓的“太朴”即可以理解为未着墨时缣素上先天一气的“白”,而在动笔成画的一瞬间,“一画”将这无形无相的浑沦之白从中破开,成立万象,然而万象之中依然包含这初始之“空(白)”,亦即“以无法生有法,以有法贯众法”。清代艺术家王原祁也认为,山水画的创作过程是“由浑沦而破碎,由破碎而浑沦”,“破碎”的过程,正是画面形象被不断确立的生成过程。对于写生而言,面对无穷无尽的具体的现实景物,笔墨语言的运用,是自然形象转化为画面形态的关键,而笔墨语言在塑造形象的过程,同样也是“由破碎而浑沦”的过程,从表层来看,是点画由局部到整体的的建立,而从深层来看,也是个人的笔墨语言程式在现实景象前的打破重组过程。传统中国画对于用笔的要求讲究“书法用笔”,在长期的发展中,将山水间种种物象形态汇集成为诸多谱系式的形式语言符号,而写生过程中,面对自然中的山水情况就要复杂的多,需要画家在很大程度上突破这种既有的语言程式。故而,高胜雨在“书法用笔”的基础上,更突出强调“书意用笔”,从现实角度而言,绘画中毛笔的运用形式更为为丰富,点画间的结构组合也更具不确定性和随机性,真正意义上理想的“书法”形态用笔不仅在写生中,即便是在一般的绘画创作中也是无法实现的,写意或写生的“写”,更多是强调以书法的意态来锤炼线条,是以“写”的方式作画,而非以“写”的形态作画。书法的造型,是象形取意的的结果,而绘画中的“书意”,同样在于以象形取意的方式对自然形态下的物象进行提炼,成为具有符号性的形式语言。虞世南认为书学的本质在于“一点一画,皆求象本”,所谓“象本”,在绘画语境中,即可看作荆浩所言的“物象之源”,是石涛的“万象之根”,也可以是“能为万象主,不逐四时凋”的精神本体,当然也更可以说是“图真”的主体(图 5)。

图 5 高胜雨 林间松韵 纸本设色

然而,要想真正做到在面对现场纷繁的自然物象时,对传统笔墨实现突破和解构,则需自身具备圆熟的中国画创作功底,所谓“圆熟”,钩沉百代,融均万象,谓之“圆”;以古御今,游刃有余,谓之“熟”。如写生作品《崖上人家》(图6)中,其对于种种物象的提炼,无处不有着“圆熟”笔墨功夫,并将书法意识自然地融入其中——把握物象自身主要的精神特质和形式关系,而省略其他次要而琐屑的细节形态,使画面中个体形象达到极简而呈现为一种视觉上的纯粹,也正是由于个体形象的凝练,却使山林、云水、泉瀑等等主体物象间的组合关系,在更大的空间层次上得以突显,从而加强了物象的内在空间联系,并使画面的整体构成感得以加强。这种超越形象以上(象本)的笔墨表达,使写生在真正意义上做到“以笔墨之自然合天地之自然”,以艺术主体之真,通过笔墨而彰显出天地造化之真。

图 6 高胜雨 崖上人家纸本设色

结语

高胜雨在辽西地区写生的系列作品,不仅高度传神地再现了燕山余脉、蒙古高原和辽西丘陵间交互起伏、宕秩多变的地理特征,同时也将这种北温带季风气候作用下盆陷区台褶地貌的自然形态,升华为激风醒骨、广布疏林、平沙夐远、洪澹幽深的画面意象形态,在一定程度上充实并丰赡了中国山水画中以辽西地区景貌为表现题材的艺术创作,为当代中国山水画写生的发展方向提供了自己的思考,成为可供当代山水画写生和教学参考的经典个案。通过对其写生期间的创作形态的分析,我们可以认为,写生中“万象融心”的观物方式,和以“图真”为终极目的的创作意识,成为贯穿于其写生过程的核心线索。

贡布里希曾说“人们大抵是看到了他所要画的,而非画到了他所看的”,哲学中思维决定视角,而在山水画艺术中,境界决定观看方式。“观物”的本质是以视知觉为基础的体验与思考,是人格对自然景观的投射与再创造,是艺术家“宇宙观”的外化,可以说是与宗炳的“澄怀观道”“以形媚道”的观念一脉相承。将宇宙生命的精神实体陶铸于我心,将我之喜怒哀乐投寄之于山水,三者形成默契的自适,于是,这“观物”中既有“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”的精神自足,又有“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝”的意象提炼,同时更有“云想衣裳花想容”的自我实现,为山水画的写生与创作提供了内在的审美导向。从这方面意义上来说,“观物”本身也是一种创造,是艺术家从个体精神生命的角度对第一自然形态的二度重现,创造出既独具艺术家个人艺术语言特征同时又能

深度呈现艺术规律普遍性的第二自然。

而在“观物”基础上,“图真”是艺术家审美理想的终极表现形态,以及他呈现出的对来自超越于林林总总的物象以上的独立生命本体形态的思考和回应,“图真”的“图”即是以“图”的形式来物象内在的生命气质的“真”,“图”规定了艺术形态的具象性,“真”定义了艺术精神的抽象性,由笔墨所建立的形象符号即是跨越抽象与具象进行表达的语言工具。“图真”在高胜雨的作品中,突出地以其独到的“留白”形式和书意用笔的写意语言得以诠释。与众不同的是,高胜雨的“留白”不仅仅是停留在画面表层的形式构成,而是以“留”的意蕴作为一种审美形态进行创作,是以“白”作为一种精神空间对实有形态的解放,以“留白”的方式实现了在二维空间中对“有”“无”二重性的超越,从客观上形成文本内在对观众的“召唤”结构。在另一方面,书法意识贯穿于他对画面形象的塑造,用笔方面,时而轻灵如行草,时而凝重如篆籀,方处有北碑之浑朴,圆处显尺牍之精微;在造型中,将传统的笔墨程式解构,以具有书写式的符号语言,直接从自然中的客观形态进行提炼,以写意形态自身的多义性替代客观物象无限具体的丰富性,以点画架构的秩序性彰显“物象之源”的全息性,故而使作品墨韵清幽而备觉朴厚,点画离批而愈见浑融。于是,当客体物象形态同笔墨符号形态相结合,并以其本人对自然的审美情感体验为驱策,写生绘画便由此直接通向

兼艺术性、抒情性和人文关怀于一体的创作形态。

“观物”是写生中将审美对象提炼为审美意象的过程,承载了艺术家全部的主体修养和艺术构思,而“图真”则是艺术家们共同的审美理想;“观物”是艺术创作个性之因,而“图真”则是通向一切经典艺术作品的共性之果。董其昌《画禅室随笔》中说“以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画”,在写生过程中,从“观物”到“图真”,高胜雨以其绝对纯粹的创作态度和高度凝练的点画语言成为此言的践行者——现实中,宇宙生命由形而上的精神本体凝结为一个个具体而生动的形象,而在高胜雨的笔下,这些形象的元素以审美的方式让人们再次回归到本自具足的寂静之域,每一次从写生到创作皆为反哺于天地的笔墨寻真——神凝造化,笔合阴阳,以实境入空境,以墨象传心象,并最终融为一片供灵魂栖息的烟云圣境。

评论抢沙发