——中国艺术中“写生”传统的源流与精神探微

文/(夷吾少伯)

一、溯源:从“应物象形”到“写生”的觉醒

中国绘画中的“写生”一词,最早见于唐代张彦远的《历代名记》。书中记载花鸟画家边鸾“善写生”,笔下草木蜂蝶“得动植生意”,这一评价揭示了“写生”最初的核心——以笔墨捕捉自然生命的鲜活姿态。然而,若追溯其精神源头,则需回归更古老的哲学传统。

二、宋韵:格物致知与写生的理论化

宋代是“写生”传统成熟的黄金时代。文人画的兴起与理学“格物致知”的思想碰撞,催生出对自然前所未有的细致观察。黄筌的《写生珍禽图》以近乎科学实证的笔法描绘昆虫鸟雀,鳞羽纹理纤毫毕现;而崔白笔下的寒雀则通过动态瞬间的捕捉,将“写生”升华为对生命韵律的诗意表达。

此时,“写生”已超越技法层面。苏轼提出“论画以形似,见与儿童邻”,强调写生需“传神”;沈括在《梦溪笔谈》中更直言:“书画之妙,当以神会”。宋代画家在写生中追求的不仅是“形似”,更是以目观心、以笔参道的哲学实践——一花一叶中可见天地生机,一羽一鳞中能窥造化之理。

三、嬗变:从“师古人”到“师造化”的笔墨革命

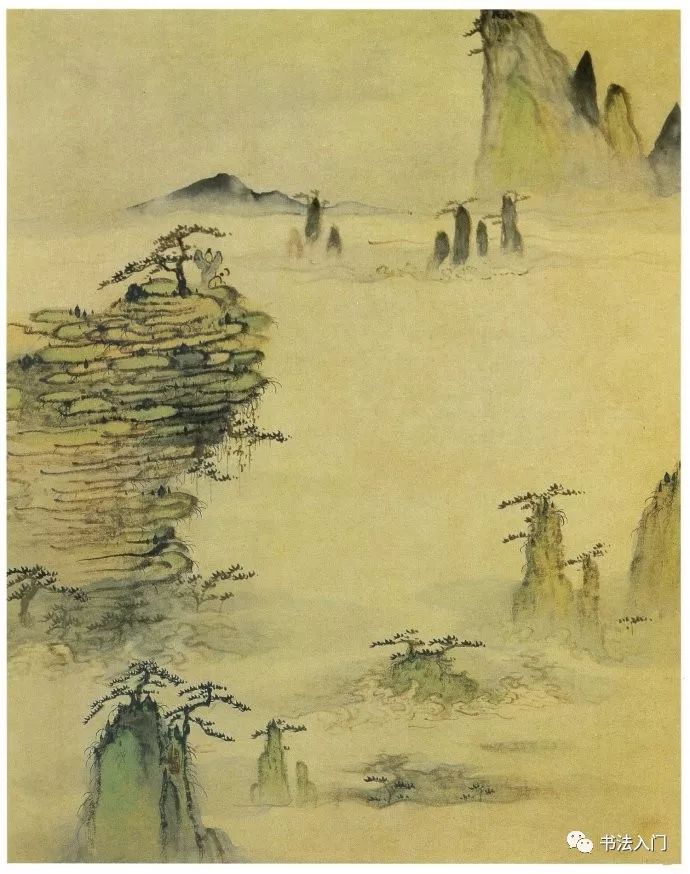

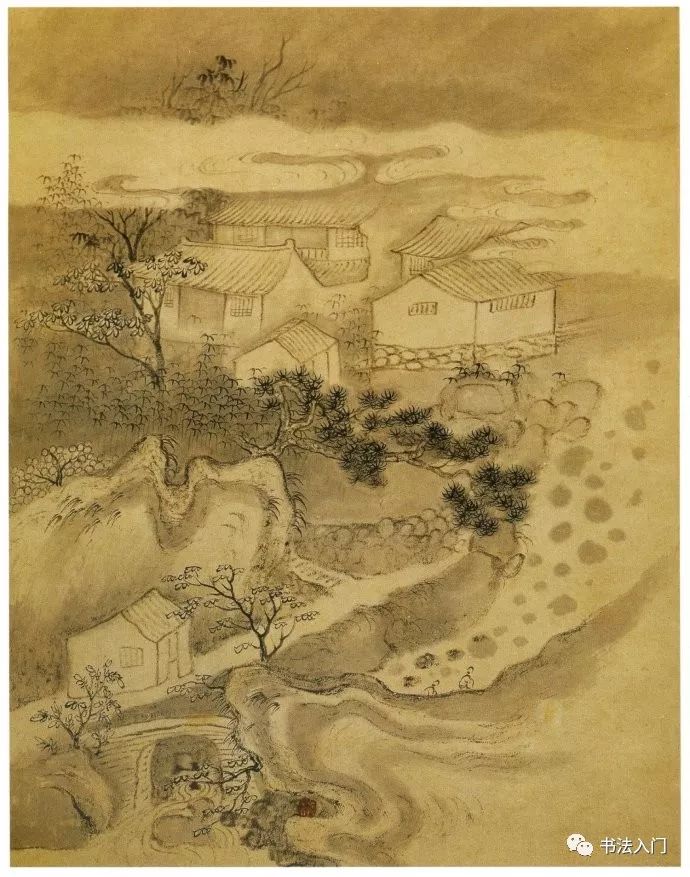

明清之际,“写生”传统迎来新的转折。董其昌倡导“读万卷书,行万里路”,推动文人画家走出书斋。石涛以“搜尽奇峰打草稿”为宣言,跋涉山川,将写生对象从花鸟扩展至山水。他在《黄山图》中以散点透视重构山石肌理,笔下的云海松涛既是对自然的摹写,更是心象的投射。

这一时期的“写生”暗含反叛性:当画坛沉溺于摹古之风时,徐渭、八大山人等大家以狂草般的写意笔墨“写生”,用淋漓水墨打破形骸束缚。郑板桥画竹,直言“眼中之竹非胸中之竹,胸中之竹非手中之竹”,揭示出中国写生传统的独特逻辑——物象须经心灵熔铸,方成艺术真境。

四、古今之辨:写生的现代性启示

20世纪,西方写实主义东渐,徐悲鸿将素描融入中国画教学,倡导“对景写生”;林风眠则以水墨写生巴黎街景,探索中西融合之路。表面上,这似乎与传统“写生”背道而驰,实则暗含精神共鸣:无论是黄宾虹夜游青城山时对“月移壁”光影的顿悟,还是傅抱石在重庆金刚坡下以散锋皴法写巴蜀烟雨,皆延续着“外师造化,中得心源”的古老智慧。

今日的写生,早已突破纸墨藩篱。摄影镜头替代了毛笔,数字绘画消解了实物参照,但中国艺术中“写生”的本质依然清晰——它不仅是观察与再现的技术,更是一种认知世界的方式:在凝视一朵花时理解枯荣之道,在描绘一片云时感悟虚实之变。这种“格物”精神,或许正是浮躁时代所需的一剂良方。

结语:写生即写心

从唐代边鸾的折枝花卉,到当代艺术家笔下的都市景观,“写生”始终是中国艺术自我更新的重要路径。它提醒我们:真正的创作,从来不是对自然的简单复制,而是通过双目与双手,将万物生灵转化为心灵的风景。正如石涛所言:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。”写生之妙,恰在这物我互鉴的永恒对话之中。

评论抢沙发